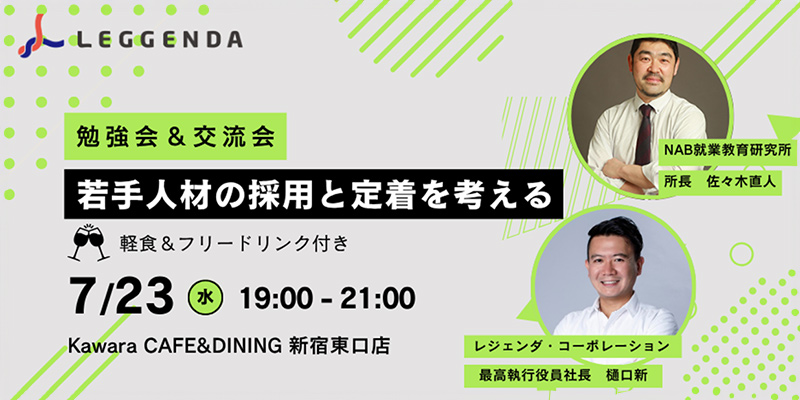

近年、多くの企業が若手の採用と定着に課題を抱えています。そのような悩みを共有し、若手に寄り添う方法を見いだす場所として、新宿人事交流会を開催しました。

今回の交流会では、これまで10万件を超える学生の相談や企業の働く環境づくりに応じてきたNAB就業教育研究所の佐々木直人氏をゲストにお招きし、Z世代の就業意識やその心理的な背景について貴重なお話を伺えました。

お食事を交えながら進行し、初めて出会う企業の人事・採用担当者同士でも名刺交換や各社の事例が共有されるなど、盛り上がりを見せました。

参加者からは次のようなご感想をいただきました。

「様々な業種において、人事に携わる方々とコミュニケーションを取らせて頂き、同じような悩みでも様々な見方や考え方があるのではと改めて感じ、大変刺激を受けました」

「佐々木講師のセミナーで語られた今後の採用環境について、強い気危機感を持ちました。学生数の減少や就労意識の変化はとても刺激になりました」

本記事では、講演で明かされた“Z世代の採用を成功に導くためにやるべきこと”をお届けします。当日ご参加いただけなかった皆さまにとっても、若手との向き合い方を見つめ直す一助となることを願っています。

国内最大規模の独立系RPOの

”レジェンダ・

コーポレーション”

創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上

ノウハウが詰まった

資料を大放出!

30秒で簡単入力、お気軽に

お問い合わせください!

佐々木氏によれば、若者の離職理由は、職場の人間関係や将来性、ワークライフバランス、給与の不足など様々だが、それらは「『ちゃんと』仕事をやりたいのにやらせてもらえない」という日々の不満が募った結果だという。

例えば、会社として業務を効率化すべくデジタル化に取り組もうと言いながら、現実はデジタル化に否定的な役員が「紙で提出せよ」と命じられる。結局、若手がデジタル資料と紙資料を用意させられるダブルスタンダードだ。できない上の世代を甘やかし、箸の上げ下げをさせられることにZ世代はうんざりしている。他にも、「20年も30年も同じビジネスを同じようにやり続け、この先本当に大丈夫なのだろうか」といった、誰もが先送りしてきた問題をZ世代は忌避する。企業や国には助けてもらえず自分自身で人生設計をどうにかしなくてはと感じている彼らは、厳しい今を生き抜く力ために力をつけることに必至であり、「ちゃんと仕事ができ、成長していける」環境を強く求めているのだ。

また、真面目で優秀な若者ほど、失敗やトラブルを一人で抱え込んでしまう傾向も見逃せない。ある企業では「失敗を報告すると責められる」と感じ、問題が大きくなるまで言わない新人もおり、大事になるケースが目立つという。Z世代の失敗に対する許容値は低く、彼らへの指摘の仕方に悩む社員も多いそうだ。

佐々木氏は、金沢大学での研究事例を参考に、Z世代を「自己実現積極派」と「いい子症候群」の2つのタイプに分けて解説した。前者は自分で基準を持ち、自分なりの理屈や価値観を大切にし、エネルギッシュに取り組む傾向がある。自分の経験や成果に自信を持ち、それを伸ばしたいと思う一方で、過去の経験を軽く扱われると反発を覚えることもある。後者の「いい子症候群」は真面目で協調性が高く、周囲との調和を重視する。ただ、不利益を感じると距離を置き、批判的な考え方が苦手で、波風を避けたがる。自分の意見を持つことが得意ではなく、権威を持つ人に従いたいという傾向もある。

どちらにも共通するのは、競争よりも協調を好み、公私の線をはっきりと引く点だという。ある若手は、会社の同僚から誕生日を祝われ、プライベートに踏み込まれることが苦痛だったという。転職については「環境を変えたくない」、「出会った会社とは最後まで付き合いたい」という声「事後実現派」に多く、安心安全に働き続けられる環境の整備が定着につながる鍵となる。

また、育成がうまくいっている例として、新入社員1名に対し業務を教えるトレーナーとは別に、他部署の先輩をメンターとして配置している企業が紹介された。2人体制で新人を決して孤立させないこの仕組みが、彼らの安心感と成長意欲を高めるのだ。他にも普段の業務に加え、新入社員で構成されたチームで小さなプロジェクトに挑む機会を用意している。自ら調べ、必要に応じて周りにも頼りながら課題を解決する。例え失敗しても学びとして扱い、その経験を誇れるものとする文化があるという。達成感を持たせると同時に、未経験でもやり切れたという経験を積ませられるのだ。

採用において佐々木氏が指摘するのは、「メッセージの一貫性」を徹底して保つことである。企業パンフレットやWebサイトの文章はもちろん、インターンシップや説明会で出会う社員が学生に掛ける言葉、さらには面接官やOB・OGの学生の接し方。誰とどの段階であたっても、一貫して同じスタンス、メッセージを伝えることが重要である。

どこかにズレがあると、学生は「この会社は、結局本音は違うのだ」と感じて離れてしまう。あるゼネコンでは、内定を出した後に役員と握手する段で、それまでのリクルーターや面接官とガラッと変わった態度を取られたことで、内定を辞退してしまったという報告もある。

昨今は業界や企業について十分な知識を持たないまま就職活動を始める学生も少なくない。採用担当者が企業文化や業務内容を丁寧に伝え、自己PRや志望動機に頼らずとも学生が本音を打ち明けられる仕組みづくりが、誠実な企業としての評価につながる。

また、再来年以降、新卒の人口が大幅に減少すると予測されており、限られた母数に対してどう関心をつかむかが、これからの採用活動の成否を分ける。そのため、負担が大きい割にメリットが測りづらい動画選考を新たに組み込むより、学生が「この会社と出会えて良かった」と心から感じられる本質的な体験を提供することが有効である。その感動が後輩に自然と伝えたくなるような魅力あるものなら、確実に志望者は増えていく。企業の曖昧な「みんなウェルカム」という姿勢ではなく、「あなたが私たちの会社と本当にマッチしているのか」を真摯に伝える姿勢が、他社との差別化となるだろう。

国内最大規模の独立系RPOの

”レジェンダ・

コーポレーション”

創業29年で支援実績800社以上、リピート率90%以上

ノウハウが詰まった

資料を大放出!

30秒で簡単入力、お気軽に

お問い合わせください!

関連記事

労務コラム2024.08.09今さら聞けないBPRとBPOの違い~人事BPRのメリットと進め方を徹底解説~

労務コラム2024.07.25健康経営優良法人の申請に向けた公開座談会!経営と現場、各ポジションの申請の壁と解決のヒント

労務コラム2024.07.04年末調整のストレスから解放される方法! アウトソーシングの活用術

労務コラム2025.07.11【徹底解説】 健康経営優良法人2026認定制度の申請ガイドとスケジュール解説!

労務コラム2024.06.10離職防止のカギはここにあり! いますぐ企業が取り組むべき定着率向上施策

労務コラム2024.05.16定額減税(令和6年)事業者の対応とQ&A 海外赴任者はどうする?

人気記事